9月25日下午,上海市中西医结合学会举行“第十八届”上海中西医结合科技奖颁奖大会,我院荣获多项奖项。龙华医院呼吸疾病研究所所长鹿振辉领衔项目荣获科学技术奖一等奖,心病科王怡茹医师领衔项目荣获青年创新奖,中医乳腺科吴晶晶副主任医师主编《哺乳宝典》荣获科普奖。脾胃病研究所所长徐汉辰荣获上海中西医结合优秀青年人才“结合医学新星”。

项目名称:基于温阳培元法防治慢性气道疾病的中西医结合多维实践与创新研究

主要完成单位:上海中医药大学附属龙华医院

主要完成人:鹿振辉,张惠勇,马子风,李翠,毕蓉蓉,王钰,崔洁,蒋雨薇,张少言,邱磊,吴定中

项目简介:

本项目属于中西医防治慢性气道疾病领域。项目组围绕慢性气道疾病临床防治难点,开展系列研究,取得以下科技创新:

1.自上世纪60年代邵长荣教授起,团队持续开展慢阻肺(COPD)、哮喘疾病证治规律研究,明确慢阻肺“肾不纳气”、哮喘“阳虚寒痰内伏”关键病机,确立“温阳培元法”防治慢性咳喘病。

2.针对性研发系列温阳培元法防治方药/技术方法30项,累计临床研究病例3360例、注册开展临床研究7项,并推广应用,构建慢性气道疾病中西医综合防治方案,丰富发展“温阳培元”防治咳喘病理论及实践。

3.创新“温阳法”科学机理研究,阐明其调控ILC2/Th17防治慢性气道疾病,明确其多靶点/多环节/多阶段效应优势。

4.创新构建中药防治慢性气道疾病临床-基础-转化平台,推动“温阳法”创新转化。

研究获课题资助52项(国家级10项)。发表论文116篇,代表性论文25篇,他引418次,专著9部、指南标准4项。研发复方20余个,创新转化2个,专利2项,成果在全国22家单位推广,丰富发展慢性气道疾病中西医诊疗实践及理论内涵。

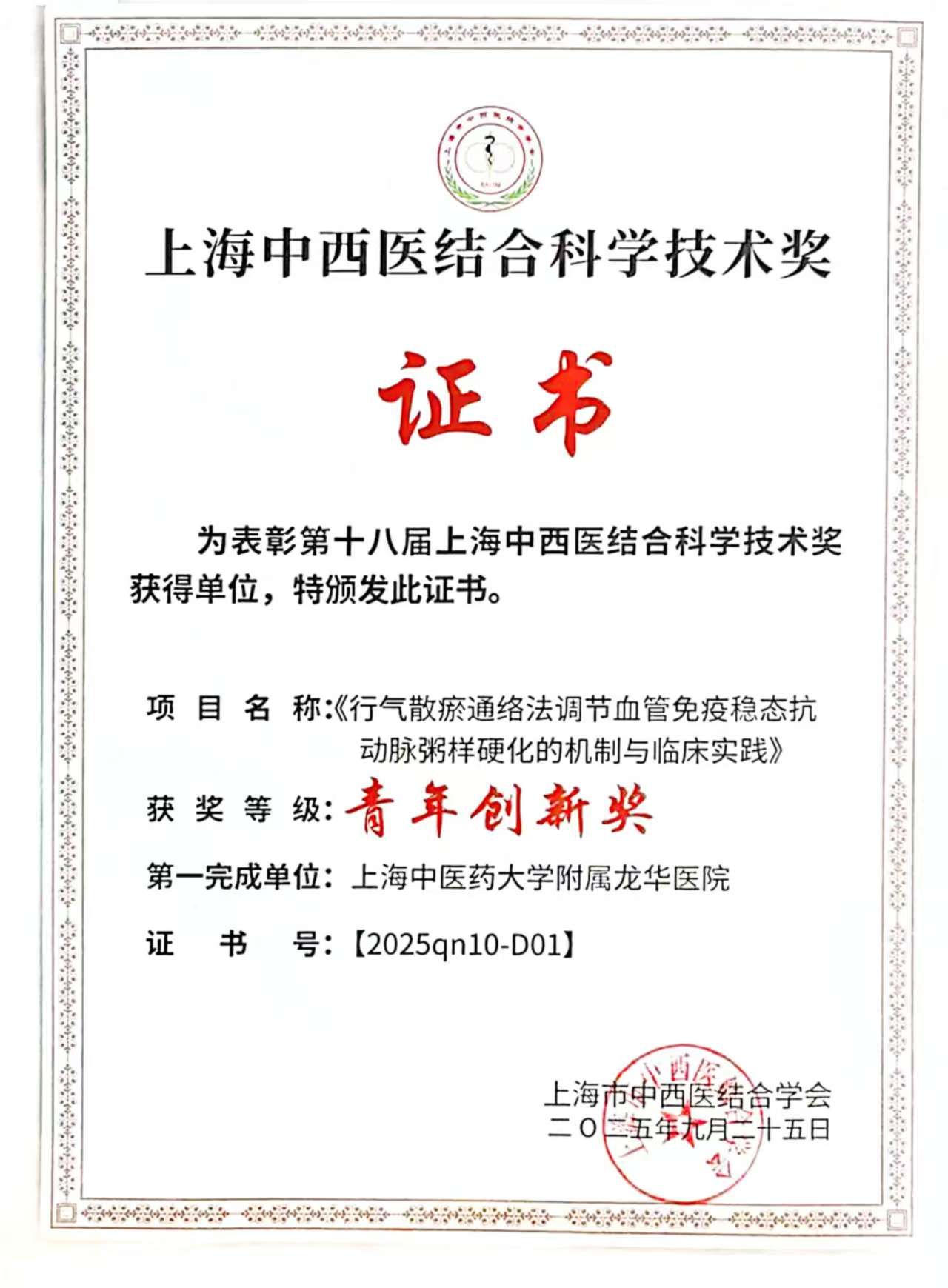

青年创新奖

项目名称:行气散瘀通络法调节血管免疫稳态抗动脉粥样硬化的机制与临床实践

主要完成单位:上海中医药大学附属龙华医院,上海中医药大学附属曙光医院

主要完成人:王怡茹,陶丽宇,梁倩倩,张一凡,冯骁腾,李斯锦,王佳柔

项目简介:

本项目属于中西医结合心血管疾病领域。项目组以国家对中西医结合防治慢病的战略布局为导向,立足“心主血脉”中医经典理论,直面上述科学难题,从血管-淋巴管免疫微环境进行性失衡角度切入,阐明AS中医证候“气虚-气滞-痰阻-血瘀”动态演变的核心机制。创新成果如下:

1.揭示AS中医证候演变与免疫微环境失衡的病理实质。“心主血脉”理论指导下,从血管-淋巴管免疫微环境进行性失衡角度切入,阐明AS中医证候“气虚-气滞-痰阻-血瘀”动态演变的核心机制。微观层面体现为血管内皮损伤(气虚)、淋巴管结构/回流功能障碍(气滞痰阻)、斑块内免疫细胞大量浸润和炎症级联反应(痰瘀阻络)的恶性循环,揭示AS作为慢性炎症性疾病的本质。

2.证实行气散瘀通络代表方桃仁红花煎调节AS相关心血管疾病免疫稳态安全有效。临床研究表明,桃仁红花煎及其化裁方可降低冠心病患者体内炎症因子表达量并改善心绞痛症状(120例),缓解情志障碍(158例),减少心梗后室性早搏(76例)。

3.阐明AS血管-淋巴管交互作用调控免疫稳态失衡的机制,及行气散瘀通络方药的干预作用。利用双基因敲除鼠、血管环-淋巴环离体三维培养等技术,明确调节HIPPO、VEGFC/VEGFR3通路,改善淋巴管结构和淋巴回流,增强胆固醇外排,减少炎症因子表达,从而调节血管-淋巴管免疫稳态的失衡状态;此外还可调控SENP1分子促进胞葬作用与胆固醇逆转运,抑制炎症反应,延缓易损斑块形成。明确复方有效单体丹参酚酸B、苦杏仁苷、羟基红花黄色素A等调控AS免疫稳态的作用机制。

该成果创新性整合基础与临床研究,系统阐明AS证候演变中免疫稳态失衡的病理实质,揭示行气散瘀通络法防治AS相关心血管疾病的科学内涵,建立中医药防治新策略。获国家级、省部级等课题12项,入选上海市“医苑新星”等人才项目4项;发表论文71篇(SCI 26篇),他引809次;培养研究生8名。成果推广应用,社会效益显著,助力中医药健康服务发展。

项目名称:《哺乳宝典》

主要完成单位:上海中医药大学附属龙华医院,上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海交通大学医学院附属第九人民医院

主要完成人:吴晶晶,盛佳钰,廖明娟,叶媚娜,马丽娜,仲芫沅,沈梦菲,王冰,孟畑,周悦,殷玉莲

项目简介:

本项目基于临床实践中遇到的哺乳妈妈们的包罗万象的问题,以“百问百答”的形式展开,详细介绍了“产前-哺乳期-离乳”全程的痛点、热点问题,编撰发行《哺乳宝典》一书,口语化讲解,结合图示、附录表等,兼顾专业性、可操作性,配合开展医疗业务、科普宣传等各项活动,扩大书籍影响力及覆盖度,帮助哺乳妈妈解决母乳喂养及乳房保健问题,是哺乳妈妈的“一站式指南”。

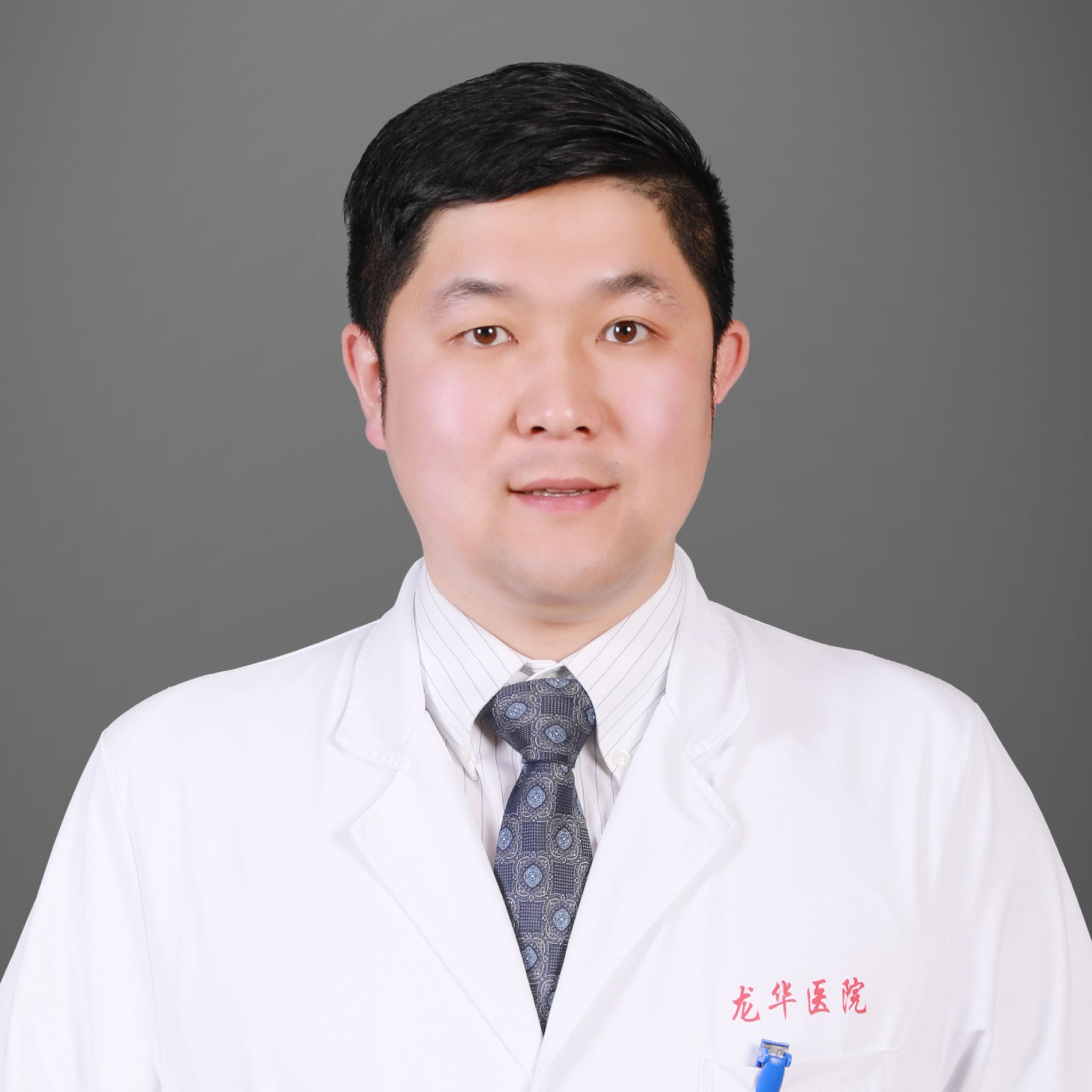

个人简介:

徐汉辰,医学博士,研究员,特聘教授,博士研究生导师。现任上海中医药大学附属龙华医院/脾胃病研究所所长。国家优秀青年科学基金获得者,上海市青年拔尖人才、上海市青年科技启明星,入选上海科技青年35人引领计划,获2025年上海卫生系统银蛇奖一等奖。主要从事中医药防治消化系统疾病临床基础研究,以第一/通讯作者在国际高水平杂志上发表SCI论文30余篇,3篇纳入“高被引”。获科技奖4项,主持科研项目8项,授权专利2项。

代表性中西医结合成果:

徐汉辰在中医药联合肿瘤免疫治疗研究领域,应用先进技术,揭示了益气健脾中药白术的主要成分白术内酯I能够有效促进肿瘤细胞的抗原呈递,从而增强结直肠癌对免疫检查点抑制剂的应答效率。丰富了中医“扶正治癌”理论的科学内涵,为中医药联合肿瘤免疫治疗的临床应用提供了依据。将中医药的研究发表在国际著名医学期刊《Journal of Clinical Investigation》(IF:19.456)。发表后被《中国中医药报》头版报道,在中医药参与肿瘤免疫治疗的研究领域具有创新性和示范性。