脊柱病研究所讯 7月20日,由国家人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药管理局共同召开的第四届“国医大师”和第二届全国名中医表彰大会,我院施杞教授荣膺“国医大师”。

“国医大师”首次评选工作于2008年正式启动,由全国中医药系统从事临床工作的中医药(包括民族医药)人员中遴选而出,此次入围的“国医大师”均为省级名中医或全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,从事中医临床或炮制、鉴定等中药临床使用相关工作50年以上,仍坚持临床工作,经验丰富,技术精湛;中医药理论造诣深厚,学术成就卓越,学术思想和技术经验独到,在传承学术、培养继承人方面有较大建树;为发展中医药事业做出杰出贡献。

国医大师

施杞教授 简介

施杞,1937年生,上海中医药大学终身教授,博士生导师,上海中医药大学专家委员会主任,国家中医临床研究基地首席专家,第2、3、4、5、6、7批全国老中医药专家学术经验继承指导老师,上海市首届名中医。曾任中华中医药学会第3、4届副会长、中华中医药学会骨伤分会第1、2、3届会长,上海市中医药学会第5、6届会长,香港大学名誉教授。

施杞出生于中医世家,1963年上海中医学院毕业后,分配在龙华医院伤骨科工作,先后拜伤科大家石筱山先生、石幼山先生为师,传承实践,尽得薪传,成为上海石氏伤科第4代传人、全国第一批国家级非物质文化遗产“中医正骨疗法”代表性传承人。

随着我国人口老年化到来,早在上世纪九十年代始,他根据中医药特色和优势,并总结自己多年临证经验 ,率先提出“慢性筋骨病”的概念和防治策略,倡导“整体论治观”,形成“内调气血脏腑以致平和,外调筋骨经络以致平衡”的双调法,及系列内治经验方和“理筋正骨三步九法”,“施氏十二字养生功”等外治法,取得临床显著疗效,降低了手术治疗率,获得国家中医药管理局在全国推广。

以“传承学术、创新发展”为使命

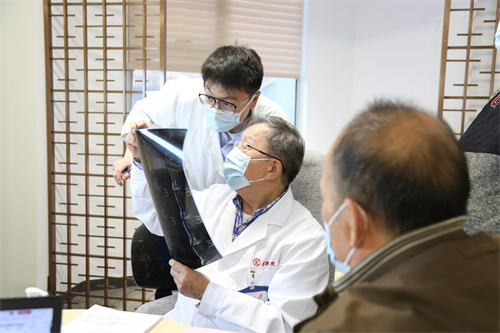

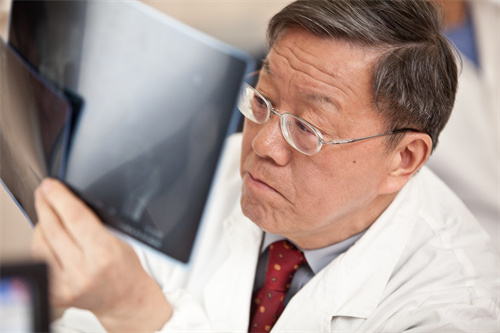

施杞重临床倡医德,虽已85岁高龄,仍坚持每周4个半天门诊,59年来诊治骨伤病人30余万次,患者多来自全国各地和30多个国家地区,使许多濒于瘫痪重症患者得到治愈、康复,免于手术之苦及昂贵手术费用负担。

倡导以继承精华为主体,弘扬传统文化及融汇现代科学为两翼的“一体两翼”中医药事业发展方向,大力开展中医药现代临床和基础研究,以第一完成人承担国家自然科学基金重点项目2项和面上项目2项,率领团队承担国家级科研项目80余项和部市级科研项目百余项。荣获2项国家科学技术进步奖二等奖以及8项部市级一等奖,获授权国家发明专利19项,研制出治疗颈椎病的中药新药“芪麝丸”及“补肾填精方”防治骨质疏松、骨关节炎20余种院内自制制剂和规范化治疗方案,在全国百余家医院推广应用。

以“学生培养、学科建设”为己任

创立引路、铺路、养路“三路育人”人才培养模式,先后培养硕士研究生45名,博士研究生48名,指导博士后5名,学术继承人和高徒47名;带领团队培养硕博士研究生400余名。分布全国22个省市及海外,已有百余人成为省市级中医学科骨干,其中有博士研究生导师30名,省级名中医6名,以及国家岐黄工程首席科学家、岐黄学者、国家杰青、长江学者、国家“973”首席、全国百篇“优博”、全国劳动模范等。

他带领的龙华医院骨伤科已经成为国家重点学科、国家中医药管理局重点学科、国家临床重点专科、国家中医临床研究基地。创立“中医骨内科”并主编《中医骨内科学》,该书是我国首创、填补了中医药事业空白,推动了中医骨伤学科创新性发展。主审的研究生教材《中医骨伤科学临床研究》获首届国家教材建设奖。他建立了上海中医药大学脊柱病研究所,建设成为国家教育部重点实验室和国家中医药管理局重点研究室;“慢性筋骨病团队”成为国家教育部、国家科技部“创新团队”,国家中医药管理局传承创新团队和首批全国高校黄大年式教师团队,推动了中医骨伤学科创新发展。

肩负“时代使命、历史责任”竭诚奉献

施杞1986年创建中华中医药学会骨伤分会,并连任一、二、三届会长,制定了国家标准《中医骨伤科病证诊断疗效标准》,推动我国中医骨伤学科可持续发展。

他先后荣获上海市劳动模范、上海市教书育人楷模、上海医学百年发展终身成就奖、上海中医药发展终身成就奖、上海中医药事业发展杰出贡献奖、上海医学会骨科分会特殊贡献奖、上海市首届“医德之光”奖,全国中医骨伤名师、首届中医药传承特别贡献奖、全国党和人民满意的好老师、“中国好医生”、全国中医药高等学校教学名师,庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章等荣誉称号。

|