宣传部讯 近日,国家中医药管理局公布了“青年岐黄学者支持项目”人选名单,龙华医院钟逸斐、梁倩倩成功入选。

为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神,培养造就一批青年拔尖人才,国家中医药管理局聚焦中医药发展需求,组织开展了青年岐黄学者支持项目。该项目通过选拔100名中医药专业水平高、传承创新能力强、发展势头好的青年岐黄学者,支持其发挥专业优势深化研修学习,开拓视野,成长为专业能力突出、综合素质全面、提供优质中医药服务或开展创新性研究的青年拔尖人才,形成中医药高层次领军人才的重要后备力量。

青年岐黄学者

钟逸斐 简介

钟逸斐,肾病科副主任,主任医师。师从陈以平教授,致力于中医药治疗肾病的临床研究和成果转化。

在导师陈以平教授“斡旋三焦”治疗慢性肾病学术思想指导下,她提出糖尿病肾脏病(DKD)“始于热,本于肾”,早期首推清热解毒,补肾贯穿始终的法则。在糖尿病肾脏疾病领域首次尝试组分配伍治疗模式,根据组方君臣佐使而非网络分析选药,成功获取具有显著降低蛋白尿作用的2个单体葛根素和牛蒡苷元。明确两者的靶标蛋白是PP2A和SIRT1,并将其精确定位到具体的亚型和特定细胞。而进一步机制研究中发现SIRT1 和PP2A 可以调控蛋白质翻译后修饰,在致病过程中具有重要作用,成果发表于Nature子刊(IF12.121)。这部分研究为下阶段治疗DKD组分配伍成分的充实和优化奠定了扎实的基础。此外,在研究过程中整合系统药理学相关技术,用于中药天然单体机制研究,使中药单体的机制研究不再停留在大数据分析或者片面阐述阶段,是中药单体机制研究的一个成功典范,可以被广泛运用于临床具有显著疗效中药的机制研究中,也为后期新药研发做出了积极的贡献。

她在导师“益气活血化湿法”治疗膜性肾病的基础上,进一步优化处方,并形成从治疗、巩固、预防复发的完整纯中医药防治体系。作为核心成员完成中药复方治疗膜性肾病的多中心临床研究,成果发表于全球主流肾病杂志AJKD,成为肾病领域首篇中药复方在国际主流肾病杂志上发表的临床文章,为中药复方治疗膜性肾病的安全性和有效性提供了国际肾脏病界认可的循证医学证据。

她利用CMAP数据库,发现经典药物血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)结合组蛋白去乙酰化酶抑制剂(HDACI)治疗慢性肾脏病的新用途。还通过改良维甲酸结构,或减量并联合运用PD4抑制剂Roflumilast,以实现减毒增效的目的。利用系统药理学方法,经过筛查、改良、优化以期形成理想的药物组合。

相关研究共发表SCI论文收录21篇,总IF128.287;其中作为通讯作者或第一作者论文14篇,总IF79.687,单篇最高IF12.121。获得美国发明专利1项,国家发明专利2项,申请国家发明专利1项。作为主编、副主编各出版著作1部,作为编委出版著作4部。

青年岐黄学者

梁倩倩 简介

梁倩倩,脊柱病研究所所长,研究员。师从王拥军教授和施杞教授,致力于中医药防治骨与关节病临床和应用基础研究。

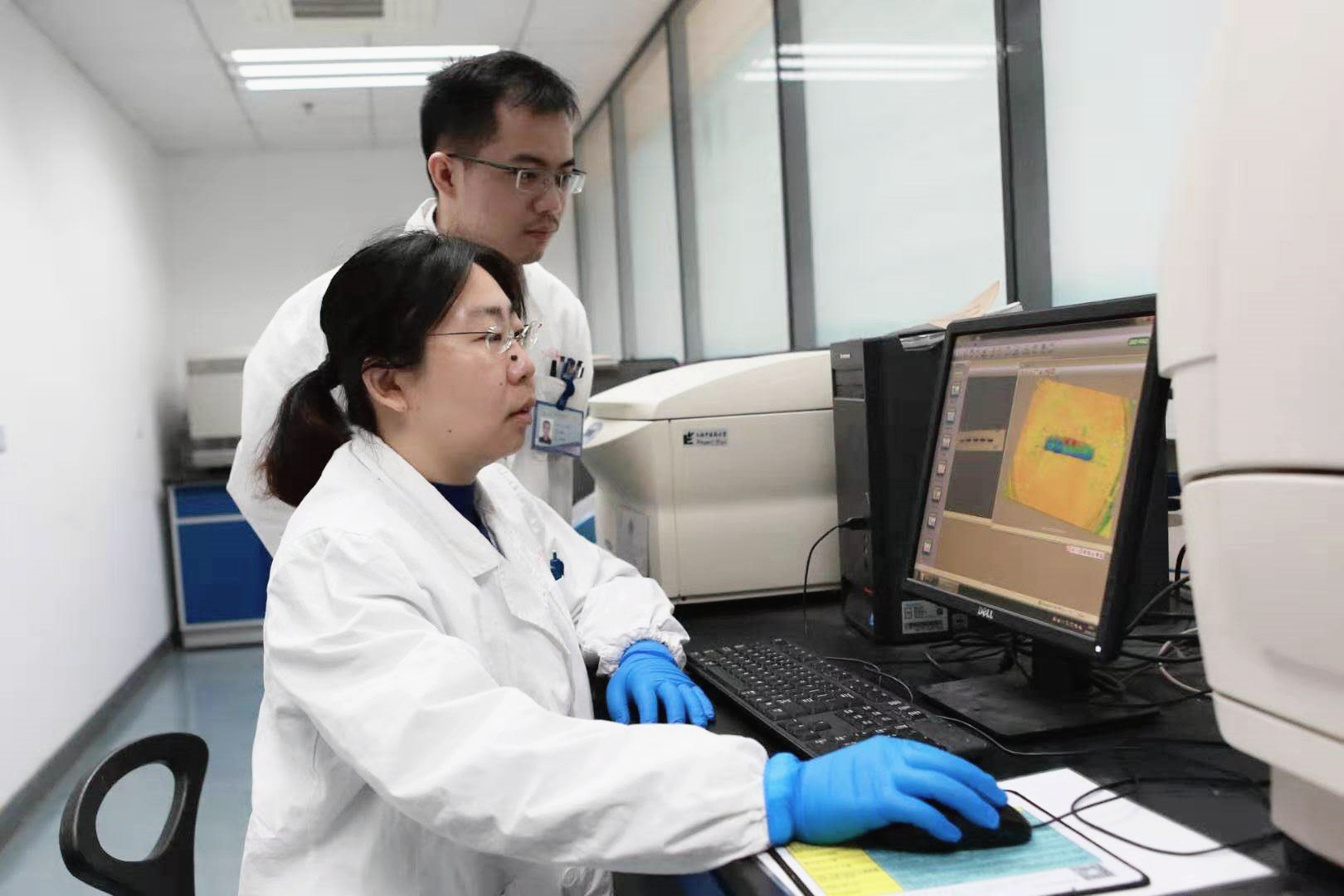

她通过临床流行病学调查,发现风寒湿痹与痰瘀互结是关节炎的主要证型;通过多中心随机双盲对照临床试验,发现蠲痹汤和加味牛蒡子汤显著提高风寒湿痹型和痰瘀型关节炎患者ACR50有效率。建立近红外-吲哚菁绿淋巴管成像技术,实现活体、动态、无创评价人、羊、小鼠的淋巴回流功能,发现关节炎小鼠模型的淋巴回流功能在急性期增强、慢性期减弱,促进淋巴回流有助于减轻关节炎症,明确了淋巴管系统功能在关节炎病理变化全过程发挥重要作用。建立了淋巴管生成和循环功能中药筛选技术标准,形成了调控淋巴管系统治疗关节炎的技术创新平台,发现蠲痹汤和加味牛蒡子汤促进淋巴循环,减轻关节炎症,明确其有效成分羌活醇等的作用靶点和机制,并率先发现能够刺激淋巴管内皮细胞表达VEGF-C的天然提取物—三七总皂苷。发现二方还可减轻类风湿关节炎小鼠间质性肺炎和心肌肥大等并发症。

首次提出“从淋巴管系统角度理解中医‘痹证’理论”以及“从淋巴管系统角度评价‘蠲痹法’防治关节炎的疗效机制”的学术观点,形成了特色鲜明的中医“痹证”研究创新体系,丰富和发展了中医“痹证”理论,开拓了中医药防治关节炎研究的新领域。

承担国家级项目4项,发表论文84篇,SCI论文42篇(第一和通讯作者28篇),总影响因子142,他引449次,单篇影响因子最高12,得到Science Translational Medicine、Nature Reviews Rheumatology等杂志的高度评价。申请国家发明专利12项,获授权5项;以第一完成人荣获上海市医学科技奖一等奖(近10年来上海中医药界首项)、中华医学科技奖和中国中西医结合学会科学技术奖二等奖等。

|