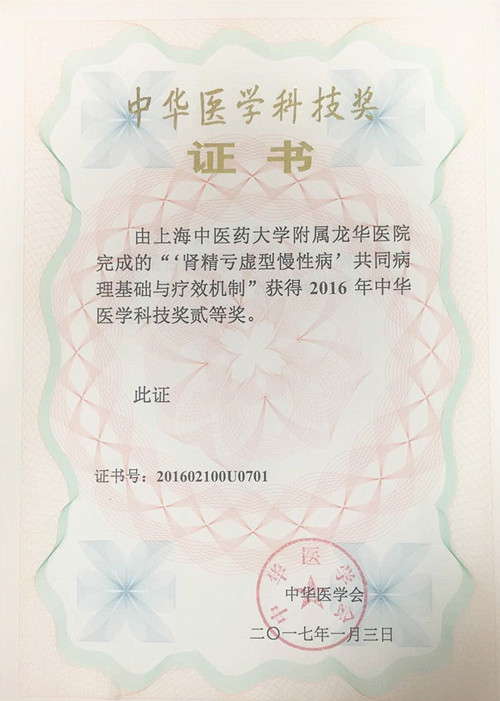

宣传处讯 1月14日,中华医学科技奖(2016)颁奖大会在南京举行。由我院王拥军教授领衔项目《“肾精亏虚型慢性病”共同病理基础与疗效机制》荣获2016年中华医学科技奖二等奖。

2016年中华医学科技奖二等奖

《“肾精亏虚型慢性病“共同病理基础与疗效机制》

五项科技创新

1、通过大样本(共计12152例)“证病结合”临床流行病学调查(骨质疏松症9626例、肾性骨病224例、骨关节炎620例、脊髓型颈椎病509例、地中海贫血281例、骨髓抑制综合征232例、老年性痴呆660例),证明上述慢性病的中医证型分布以“肾精亏虚”为主(占81%),从而创新性提出“肾精亏虚型慢性病”概念与定义。

2、通过临床流行病学、模式动物学以及细胞分子生物学等研究,证明“肾精亏虚型慢性病”的共同病理基础是“肾精亏虚”状态下,神经—内分泌—免疫(NEI)网络功能失调,干细胞微环境改变,引起细胞信号通路紊乱,共同关键蛋白APP、NF-κB等表达异常。从而说明该类慢性病的发生与发展与“慢性炎症持续刺激,不断加速衰老,导致干细胞增殖与分化功能下降”密切相关。

3、通过6项“证病结合”RCT临床试验研究,证明补肾填精方治疗3544例该类疾病(骨质疏松症、骨关节炎、脊髓型颈椎病、地中海贫血、骨髓抑制综合征、老年性痴呆等)总有效率为85.6%,并且明显改善了患者肾精亏虚证的临床表现,从而提高了“肾精亏虚型慢性病”的防治水平,并建立了“补肾填精法治疗肾精亏虚型慢性病”临床规范化方案。

4、通过规范化实验研究,证明了补肾填精中药可以纠正NEI网络紊乱,改善干细胞微环境,调控干细胞内PI3K/AKT、Jak/Stat、BMP、Notch、Wnt/β-catenint等信号通路,进而调节干细胞增殖与分化,从而揭示了补肾填精法治疗“肾精亏虚型慢性病”的分子生物学疗效机制。

5、从基因蛋白、分子细胞、组织器官、整体病理等层面证明了“肾骨”、“肾髓”、“肾脑”等相关慢性病在病因病机、临床证型等方面具有共性变化规律,并阐明了“肾精亏虚型慢性病”的共同病理基础,从临床疗效以及作用机制等方面揭示了补肾填精法治疗“肾精亏虚型慢性病”的科学内涵,进一步创立了中医药综合防治“慢性病”的新模式。

|