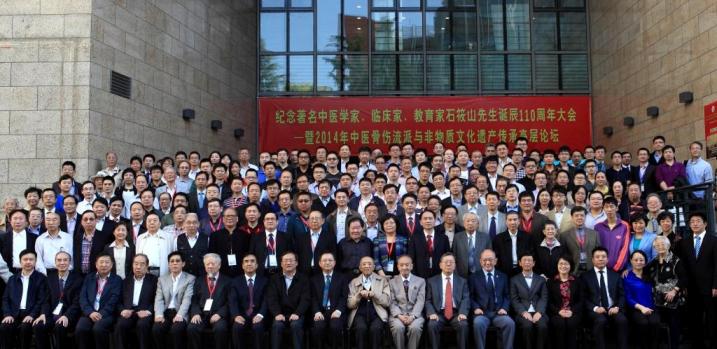

宣传处讯 10月25日-26日,在龙华医院举行了“纪念著名中医学家、临床家、教育家石筱山先生诞辰110周年大会??暨2014年中医骨伤流派与非物质文化遗产传承高层论坛”,本次大会由上海中医药大学、中华中医药学会主办,龙华医院、黄浦区中心医院、上海中医药大学脊柱病研究所、石筱山伤科学术研究中心承办。来自全国各地的石筱山先生弟子门人及全国中医骨伤科主要学术流派代表,包括刘柏龄国医大师,石仰山国医大师等一批专家教授,共300余人参加了大会。

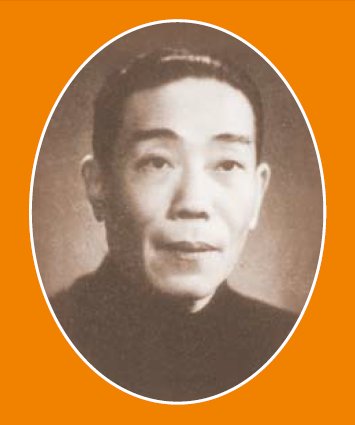

石筱山先生(1904~1964年) ,原名瑞昌,字熙侯。江苏无锡人;是我国现代著名中医学家,伤科临床家,高等中医教育家,石氏伤科流派及学术主要奠基者和开拓者。

石氏伤科肇始于石兰亭先生,原系江苏无锡兼理伤科世家,于19世纪70年代迁于沪上,与其子石晓山先生专事中医伤科兼针灸外科。石筱山系第三代传人,年少时,曾就读于神州中医专门学校。后秉承家学,侍诊于父石晓山先生案侧。l924年正式悬壶,事伤科,兼针、外科。1929年起,与胞弟石幼山先生共设诊所。

上个世纪30、40年代,石筱山已名闻江浙,在上海更是家喻户晓,成为海派中医的一朵独特的奇葩。在上海中医学院成立后,任伤科教研组主任,后又领衔创建附属龙华医院伤科并担任第一任主任,主编了全国第一版伤科学教材;同时,还兼任上海市中医学会副主委、伤科分会主任委员、上海市卫生局伤科顾问、中国人民政治协商会议第二、三届全国委员会委员等职,在上世纪50年代是上海三位一等一级中医师之一,先生不遗余力地积极推动中医骨伤事业,作出了重大贡献,并将家传的验方及自己的临诊经验全部无偿捐献给国家公诸于世。晚年更潜心整理文献,研究治伤理论,并对伤科的史略、病因、证治等深加探讨,发表了《从医史中认识祖国伤科的成果》、《祖国伤科内伤的研究》、《脑震伤的理论探讨》、《石氏伤科经验介绍》、《伤科发展简史》、《筋骨损伤述略》等论文,先生用尽毕生精力,不仅对石氏伤科流派的发展,也对我国中医骨伤学科的建设乃至我国中医药事业的发展作出了杰出贡献。

石筱山生前带徒20余名,经过数年的言传身教,其学术思想得以传承,现在则通过门人的传承发展,石氏弟子已达400多人,遍布全国各地,其中包括具有高级职称者百余人、硕博士学位获得者200多人等一大批优秀、领军人才,已成为我国中医骨伤科专业领域的学术骨干。

石筱山伤科以龙华医院、黄浦区中心医院及江苏省中医院为基地,在先生当年亲自率领下及他的传人弘扬推动下,其学术思想和经验得到继续推动和发展,特别是改革开放以后,在党的中医政策和继承、创新、现代化、国际化方针指引下,各个基地都有了新的长足发展。上海市黄浦区中心医院以国医大师石仰山教授领衔,成立了“石氏伤科研究室”,系统整理、总结了“石氏伤科”的历史渊源、理论体系、经验秘方、导引手法等,并对石氏名方三色敷药进行剂型改革,数十年间培育了一批优秀的石氏伤科传承人。龙华医院骨伤学科则在石氏伤科第四代传人施杞教授的带领下先后成立了脊柱病研究所,石筱山伤科学术研究中心,将石筱山先生学术经验特色优势融入学科建设,推动医疗、科研、教学整体跨越式发展,承担国家部市级课题170多项,获得国家科技进步二等奖1项,部市级一等奖9项,二等奖12项,开发国家新药“芪麝丸”,先后培养硕士95人,博士57人,成为国家中医临床研究基地、国家重点学科、省部共建教育部重点实验室、国家中管局重点研究室和重点实验室,硕、博士点和博士后流动站等。第四代传人诸方受教授历任南京中医药大学伤科教研室主任,并以江苏省中医院为基地,在弘扬石氏伤科同时,数十年来培育了一大批优秀传人,将石氏伤科流派植根于大江南北,他们都在传承的基础上,不断拓展事业,成绩斐然,彰显了石筱山伤科学术流派的魅力和活力及其理论高度、技术广度和内涵深度。

会上,为石筱山的油画肖像揭幕,全场起立向石筱山先生一鞠躬。大会还开展了流派学术交流,全国非物质文化遗产中医伤科各流派汇聚上海,代表中除了石氏以外,上海的魏氏、陆氏、王氏,湖北的李氏,洛阳的郭氏,东北的刘氏,福建的林氏,以及广东、闽南等骨伤流派的代表人物,通过交流,展示我国中医伤科事业发展的欣欣向荣,和各个流派风采缤呈、百花齐放的局面。

本次大会体现了为纪念先师丰功伟绩、学习他严谨治学精神,弘扬其精湛学术经验及救死扶伤高尚医德,推动中医后辈们为祖国的中医事业努力奋斗的主旨。上海市卫生计生委主任沈晓初、中华中医药学会秘书长曹正逵、上海中医药大学党委书记张志强等领导出席本次大会并致辞。

|